特定整備制度とは?時代と共に変化する制度の概要をざっくり解説!

目次

- はじめに

- 特定整備の背景

- 特定整備の定義

- 特定整備の対象となる作業

- 特定整備事業者の認証

- 特定整備の認証取得の流れ

- 経過措置

- 特定整備制度のメリット

- 特定整備の将来

- まとめ

1. はじめに

自動車整備業界において、2020年4月より「特定整備」制度が導入されました。

しかし、この特定整備制度は人によって理解度が様々です。

よくご存じの方もいれば、あまりよくわからない方も中にはいらっしゃいます。

そこで、今回はこの特定整備について、誰にでもわかるよう分かりやすく解説していきます。

2. 特定整備の背景

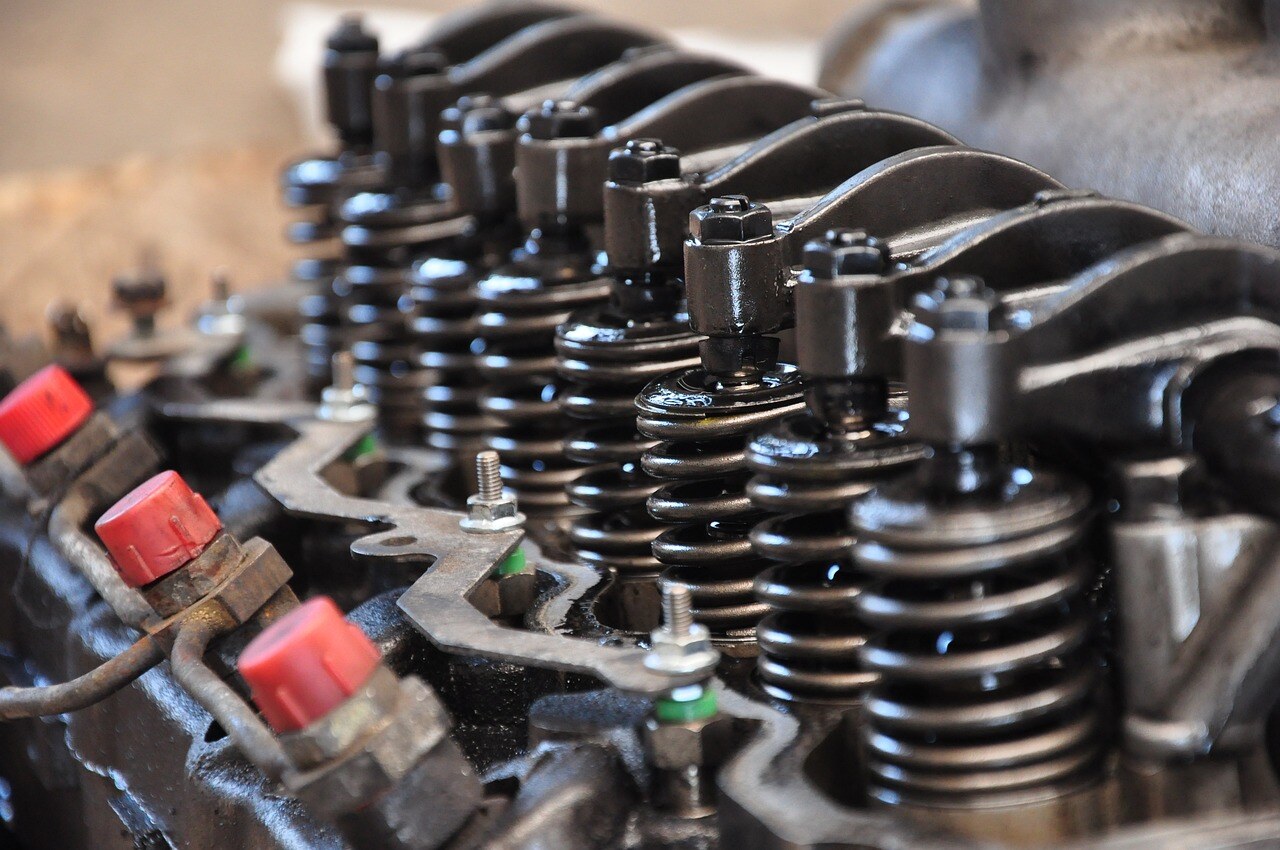

近年の自動車技術の進化は目覚ましいです。

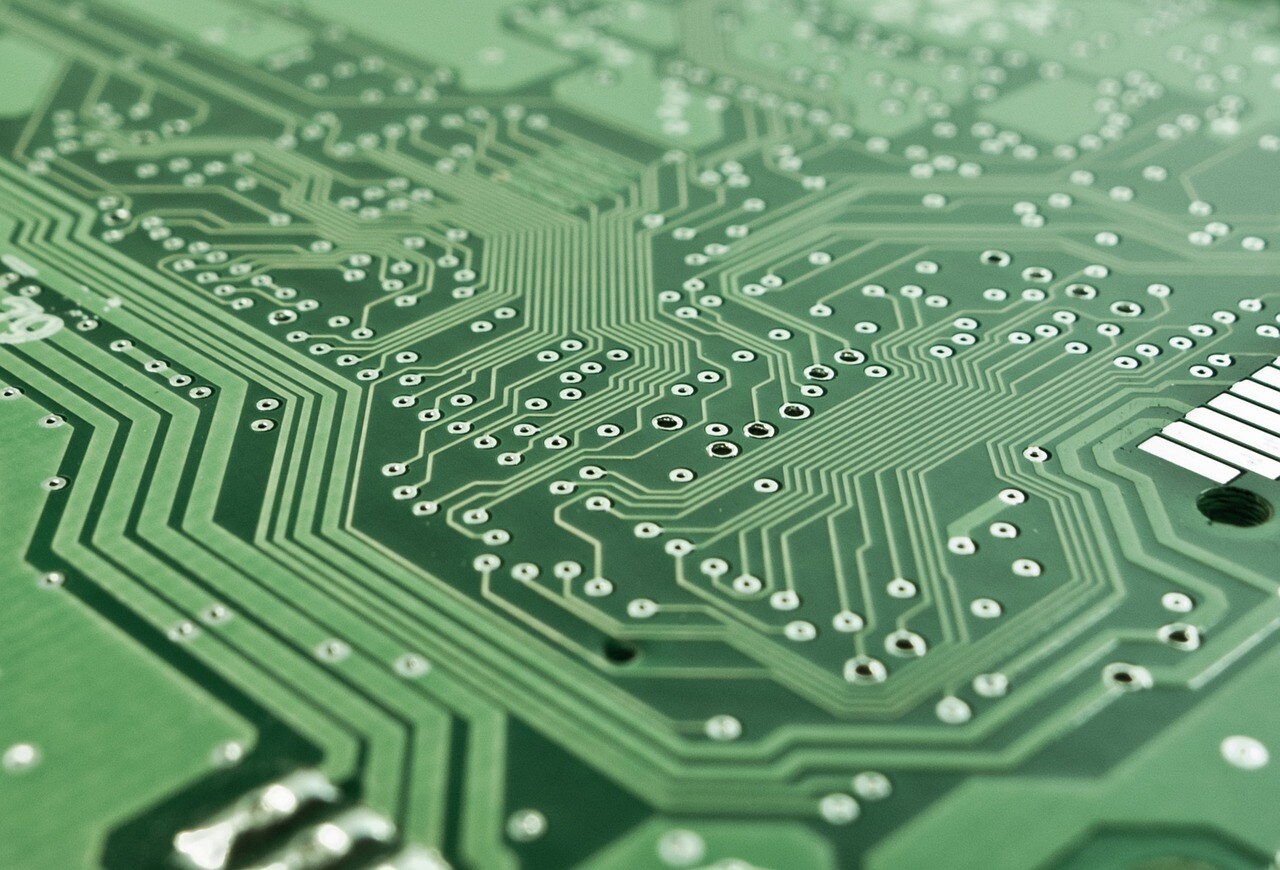

その代表格が自動車を制御しているコンピューター(ECU)ではないでしょうか?

エンジンのコンピューター制御は排気ガス規制により始まりました。

そこから発展し、自動車の安全を確保するための先進安全技術などにつながりました。

現代では、自動ブレーキや自動運転機能など、以前は考えられなかった高度な技術が一般的なものとなっています。

しかし、これに伴い整備の内容も複雑化し、従来の整備方法では対応が難しくなってきています。

例えばブレーキパッドの交換は最新の車ではタイヤを外すだけで対応できないこともあります。

以前はタイヤを外して単純にブレーキパッドを外し、交換するだけですんでいたことが、

電動パーキングブレーキ搭載の車両には通用しません。

電動パーキングブレーキ搭載の車両は電子制御でロックがかかってしまいます。

そのためスキャンツールでロックを解除したうえでブレーキパッドを交換する必要があります。

この事例のように高度な電子制御技術を搭載した車両では、

専門的な知識と技術が求められるため、新たな整備制度の導入が必要となりました。

そこで登場したのが「特定整備」制度です。

この制度は、先進技術を搭載した車両の安全性を確保し、整備の質を向上させることを目的としています。

3. 特定整備の定義

特定整備とは、主に次の2つのカテゴリに分けられます:

- 分解整備:エンジンや動力伝達装置、走行装置などの主要な部品を取り外して行う整備。

- 電子制御装置整備:自動運行装置や衝突被害軽減ブレーキ、レーンキープアシストなどの高度な電子制御装置の整備。

分解整備は、従来から行われている基本的な整備作業です。

車両の主要な部品を取り外して点検や修理を行います。

一方、電子制御装置整備は、最近の車両に搭載される高度な技術に対応するための整備作業です。

これらの作業は、車両の安全性に直結するため、国土交通省の認証を受けた事業者のみが行うことができるようになりました。

5. 特定整備の対象となる作業

具体的には、以下のような作業が特定整備の対象となります:

- 自動運行装置の取り外しや調整:自動運転車両に搭載される装置の整備。

- 衝突被害軽減ブレーキの調整:自動ブレーキシステムのセンサーやカメラの調整。

- レーンキープアシストの調整:車線維持支援システムの調整。

これらの作業は、車両の運行安全に直結してきます。

そのため車両に対する専門の知識と高度な技術が要求されます。

また、これらの整備作業を行うためには、専用のスキャンツールや点検装置が必要となります。

例えば、自動ブレーキのセンサーの調整には、カメラの位置調整やECUへのコーディング作業が含まれます。

これらの作業は、誤った調整が重大な事故につながる可能性があるため、厳格な基準が設けられています。

6. 特定整備事業者の認証

特定整備を行うためには、「特定整備事業者」として国土交通省の認証を受ける必要があります。

この認証を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります:

- 適切な設備の保有:高度な電子制御装置の点検や整備ができる設備を保有していること。

- 技術情報の入手:最新の技術情報を入手し、適切に整備が行える体制が整っていること。

- 技術者の資格:高度な技術を有する整備士が在籍していること。

具体的には、次のような設備や体制が必要です:

- 専用のスキャンツール:自動車の故障コードを読み取り、適切な整備が行えるツール。

- 技術情報へのアクセス:メーカーから提供される整備マニュアルや技術情報にアクセスできる環境。

- 専門的な技術者:高度な技術を持つ整備士が在籍し、必要な講習を受けていること。

7. 特定整備の認証取得の流れ

特定整備事業者の認証を取得するためには、以下のステップが必要です:

- 設備の整備:必要な設備を揃え、整備作業が行える環境を整える。

- 技術者の育成:高度な技術を持つ整備士を育成し、必要な資格を取得させる。

- 申請書の提出:国土交通省に申請書を提出し、必要な書類を揃える。

- 現地調査:国土交通省の担当者による現地調査を受ける。

- 認証の取得:審査に通過すると、特定整備事業者としての認証が取得できる。

8. 経過措置

特定整備制度の施行に伴い、既存の整備事業者には経過措置が設けられています。

施行日から4年間は、認証を受けるための準備期間として、引き続き整備業務を行うことが認められています。

2024年3月で経過措置は終了しています。

2024年4月以降は電子制御装置の認証が必要な作業を行った場合、

罰則がつく可能性もあります。

この期間中に、必要な設備を整え、技術者を育成し、認証を取得することが求められます。

9. 特定整備制度のメリット

特定整備制度の導入により、次のようなメリットがあります:

- 整備の質の向上

高度な技術を持つ整備士が専門的な設備を使って整備を行うことで、整備の質が向上します。

- 安全性の向上

正確な整備が行われることで、車両の安全性が確保され、事故のリスクが低減されます。

- 信頼性の向上

認証を受けた整備事業者は、高い技術力と信頼性を持つことが証明され、お客様からの信頼が向上します。

10. 特定整備の将来

特定整備制度は、今後も進化を続ける自動車技術に対応するために重要な役割を果たします。

自動車業界は、今後さらに高度な技術が導入されることが予想されており、特定整備事業者の役割もますます重要となるでしょう。

整備工場の経営者としては、この制度を正しく理解し、適切に対応することが求められます。

また、特定整備制度は、整備士の技術向上にも寄与します。

高度な技術を持つ整備士が増えることで、自動車業界全体の技術力が向上し、お客様に対してより高品質なサービスを提供できるようになります。

11. まとめ

特定整備制度は、自動車の安全性を確保し、最新技術に対応するための重要な制度です。

整備工場の経営者としては、この制度を正しく理解し、適切な対応を行うことが求められます。

今後、特定整備事業者として認証を受けることで、お客様により安全で信頼性の高いサービスを提供することができるようになります。

特定整備についての理解が深まり、今後の事業運営に役立てていただければ幸いです。

参考文献:国土交通省 特定整備制度概要